Контент, который цепляет: разработка контент-плана и создание эффективных текстов для бренд-медиа «Луч» (Росатом)

Дмитрий Исламов

экс-главред медиа «Луч» («Росатом»)

Бренд-медиа «Луч» о закрытых атомных городах России стартовало в конце 2023 года — и почти сразу проект «не полетел». Тогда в медиа пригласили меня, и мы добились роста трафика, вовлеченности и доверия аудитории.

Расскажу, почему первый запуск провалился и как мы исправили его ошибки.

Расскажу, почему первый запуск провалился и как мы исправили его ошибки.

Содержание

Выяснили, кто читает наше медиа

В эпоху информационного перенасыщения традиционная реклама и даже «красивые» тексты перестают работать. Бренд-медиа — один из немногих инструментов, способных удержать внимание, но только если оно говорит на языке своей аудитории и решает ее реальные задачи:

Чтобы контент работал, нужно четко понимать, кто его читает. Обычно, когда спрашиваешь у заказчика: «Кто ваша целевая аудитория?» — отвечают: «Мужчина/женщина от 18 до 45 лет». Откуда это взялось — непонятно. Видимо, кто-то написал в маркетинговой книжке.

Мы отказались от обобщений и провели глубокую сегментацию аудитории «Луча». Выделили четыре ключевые группы:

- Для бизнеса это продажи.

- Для госкомпаний — HR-брендинг, узнаваемость среди граждан.

Чтобы контент работал, нужно четко понимать, кто его читает. Обычно, когда спрашиваешь у заказчика: «Кто ваша целевая аудитория?» — отвечают: «Мужчина/женщина от 18 до 45 лет». Откуда это взялось — непонятно. Видимо, кто-то написал в маркетинговой книжке.

Мы отказались от обобщений и провели глубокую сегментацию аудитории «Луча». Выделили четыре ключевые группы:

Жители атомных городов — им интересно, что происходит у них внутри.

Будущие студенты и молодые специалисты — выбирают, куда поступать или переезжать на работу.

Сотрудники предприятий — приезжают в командировки или переезжают на постоянку.

Туристы — в том числе промышленные, которые хотят посмотреть атомную электростанцию. Для многих это ачивка.

Получившаяся «снежинка» аудиторий стала основой всего контент-плана.

Провели полевые исследования и узнали, что на самом деле интересно людям

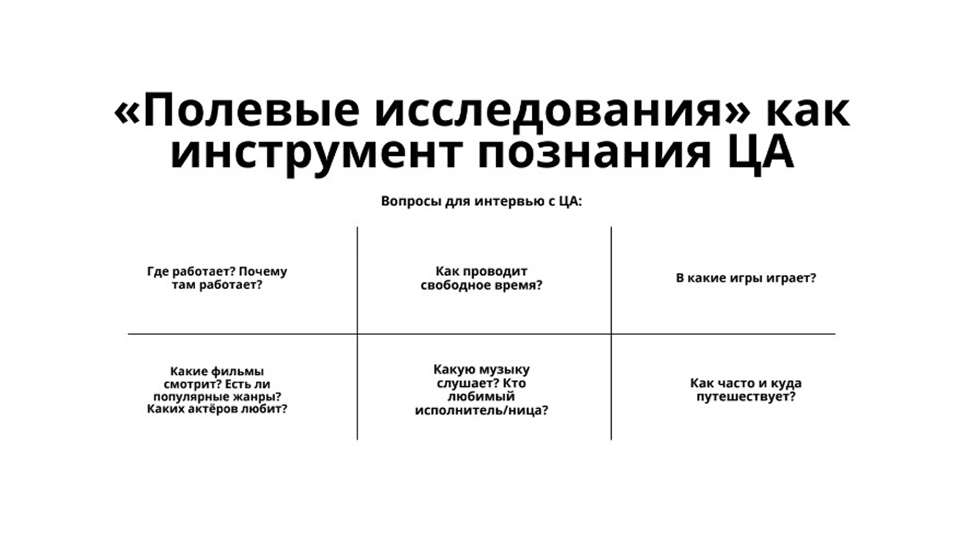

Для погружения в аудиторию мы провели полевые исследования. Я заимствовал технику из IT (CustDev Interview) и напрямую задавал аудитории вопросы. Это позволило составить портрет каждого сегмента: что они смотрят, слушают, как проходит их жизнь.

Такой портрет стал лакмусовой бумажкой. Теперь, если редактор говорит: «Хочу сделать отсылку к умному фильму или книжке», мы приносим портрет аудитории и говорим: «Твою книжку читали только ты, твоя жена и собака соседа. Это неактуально».

Кроме того, люди врут. История из практики: когда я работал в Перми и возглавлял редакцию местного портала, мы спросили читателей, что они хотят видеть. Ответ: «Позитивные новости, меньше чернухи и желтухи». Мы провели эксперимент — убрали негатив, стали публиковать только позитив. Трафик упал катастрофически. Восстанавливали позиции два-три месяца.

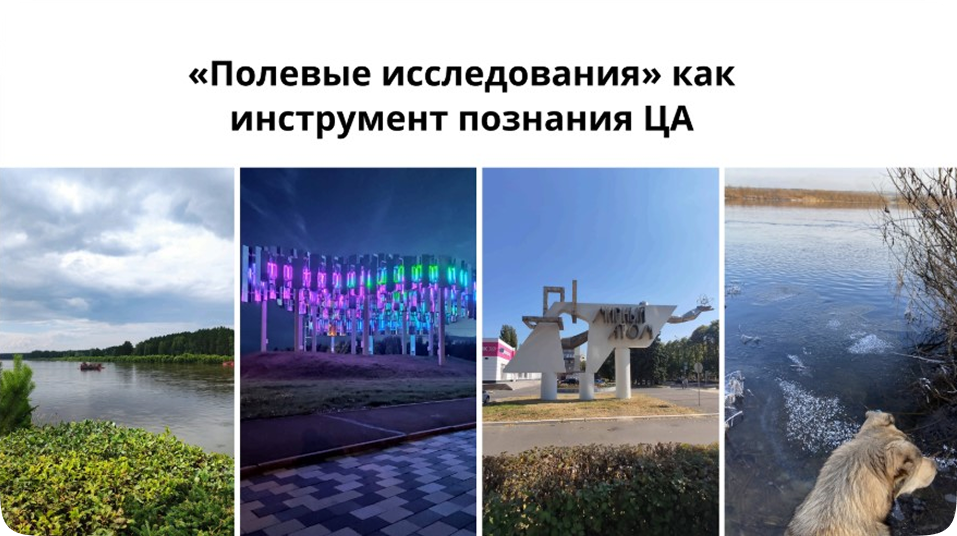

Поэтому советую использовать метод антропологов: берем диктофон и блокнот, идем туда, где обитает аудитория, и наблюдаем за тем, что она делает. Это долго и муторно — занимает от одного до трех месяцев. И это только подготовка к контент-плану, мы еще ничего не пишем.

Можно заказать социологические или антропологические исследования, но денег на это обычно нет, приходится делать самому. Для этого мы поехали в атомные города.

Кроме того, люди врут. История из практики: когда я работал в Перми и возглавлял редакцию местного портала, мы спросили читателей, что они хотят видеть. Ответ: «Позитивные новости, меньше чернухи и желтухи». Мы провели эксперимент — убрали негатив, стали публиковать только позитив. Трафик упал катастрофически. Восстанавливали позиции два-три месяца.

Поэтому советую использовать метод антропологов: берем диктофон и блокнот, идем туда, где обитает аудитория, и наблюдаем за тем, что она делает. Это долго и муторно — занимает от одного до трех месяцев. И это только подготовка к контент-плану, мы еще ничего не пишем.

Можно заказать социологические или антропологические исследования, но денег на это обычно нет, приходится делать самому. Для этого мы поехали в атомные города.

Примеры находок:

Официальные источники (администрации, пресс-службы) дают «правильную» информацию. Но узнать настоящую историю можно только изнутри города.

- В музее Северска мы увидели фрагмент барака с надписью «Построено заключенными». Эта история легла в основу популярного материала о скрытой истории города.

- В Обнинске заметили здание бывшей колонии-поселения для подростков 12−16 лет, где дети управляли хозяйством. Уникальный кейс советской педагогики — и отличная статья.

- В Полярных Зорях увидели салон груминга для животных под названием «Елки на горке». Нашли случайно, гуляя по улице. Но именно такие локальные детали делают медиа живым.

Официальные источники (администрации, пресс-службы) дают «правильную» информацию. Но узнать настоящую историю можно только изнутри города.

Определили реальную аудиторию и ее интересы

Многие редакторы, которые готовят медиа, уверены: «У нас умная, уникальная аудитория». Данные говорят иное.

Согласно исследованиям Mediascope:

Мы решили не конкурировать за внимание там, где не можем обеспечить качественный контент. Вместо этого сосредоточились на темах, которые не в федеральной повестке и не в оперативных новостях.

Согласно исследованиям Mediascope:

- 66% аудитории смотрят телевизор.

- 35% читают новости, из них 7% — «Комсомольскую правду», 6% — Дзен.

- 47% активно используют Телеграм, включая треш-каналы вроде «Топор+».

Мы решили не конкурировать за внимание там, где не можем обеспечить качественный контент. Вместо этого сосредоточились на темах, которые не в федеральной повестке и не в оперативных новостях.

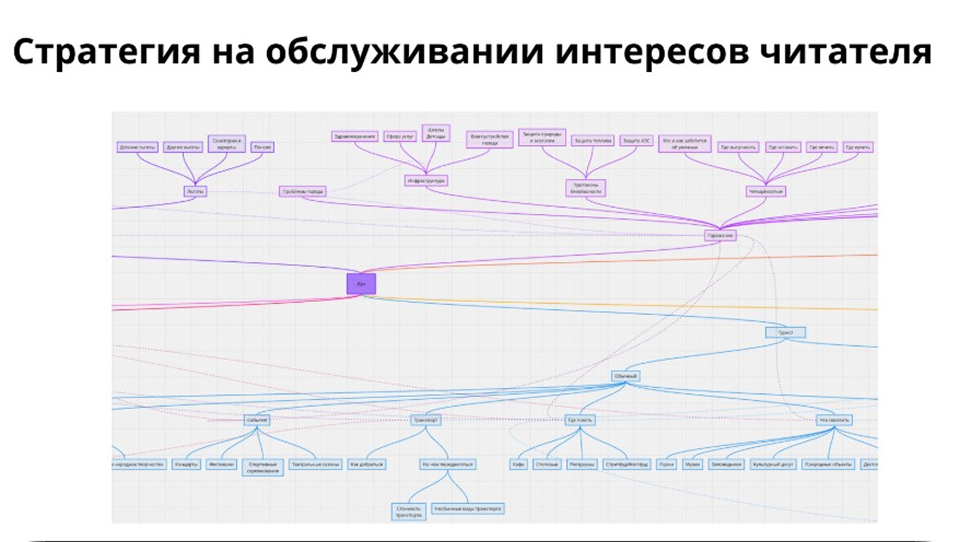

Разложили сегментированную аудиторию по интересующим ее темам и обнаружили пересечения:

Эти темы стали основой нашего полезного контента.

- Горожанам и командировочным туристам одинаково интересно, где вкусно поесть.

- Командировочным важно, как добраться до города. Например, в Саров ходит поезд, которого нет в расписании.

- Те, кто впервые едет в закрытый город, хотят знать, как получить пропуск.

- Владельцы животных ищут, где вылечить питомца или где с ним погулять.

Эти темы стали основой нашего полезного контента.

Нашли форматы, язык и авторов, которые хорошо работают

В результате работы выявили основные форматы, собирающие трафик:

Сторителлинг. Людям интересны истории других людей, события в их городе, сравнение себя с коллегами или однокурсниками, которые стали знаменитыми. Мы брали интервью у блогеров из атомных городов: как они добились успеха. Такие статьи набирали много просмотров: блогеры делились ссылками в соцсетях, а читателям было интересно, чем герой отличается от них.

SEO-статьи. Когда сливали воду с «Фукусимы», возник вопрос, что такое тритиевая вода. Мы написали простой материал, объяснивший это обывателю.

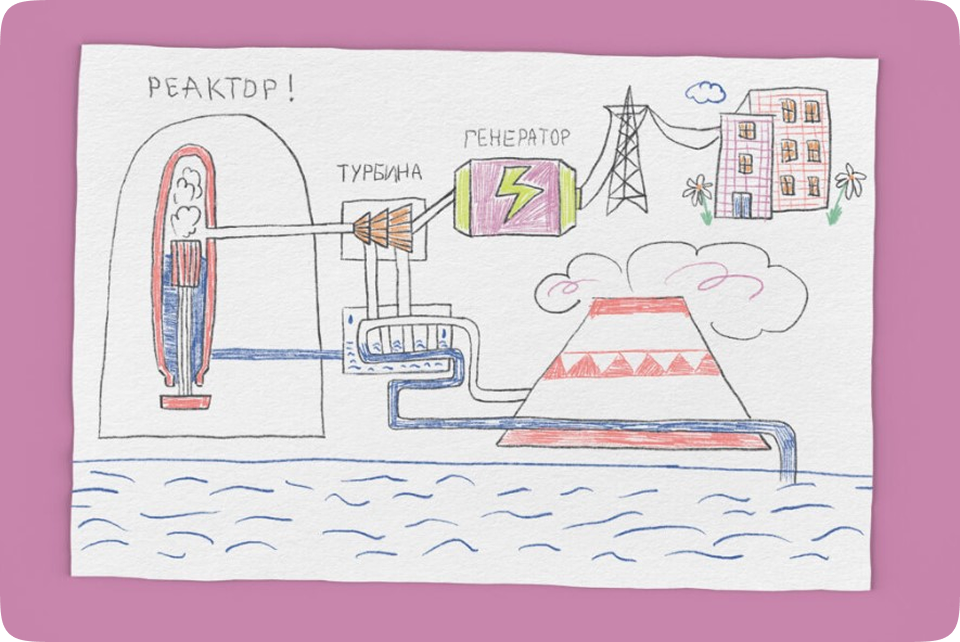

Инструкции — например, как работает атомная станция. С помощью редакции «Рыба» создали статью и иллюстрацию: «Атомная станция — это большой чайник, который кипятит воду и крутит турбину». Такой материал можно распечатать и показать ребенку.

Сторителлинг. Людям интересны истории других людей, события в их городе, сравнение себя с коллегами или однокурсниками, которые стали знаменитыми. Мы брали интервью у блогеров из атомных городов: как они добились успеха. Такие статьи набирали много просмотров: блогеры делились ссылками в соцсетях, а читателям было интересно, чем герой отличается от них.

SEO-статьи. Когда сливали воду с «Фукусимы», возник вопрос, что такое тритиевая вода. Мы написали простой материал, объяснивший это обывателю.

Инструкции — например, как работает атомная станция. С помощью редакции «Рыба» создали статью и иллюстрацию: «Атомная станция — это большой чайник, который кипятит воду и крутит турбину». Такой материал можно распечатать и показать ребенку.

Пример объяснения из статьи о детских вопросах про атомный город

Язык. Мы обслуживаем интересы читателя, поэтому отвечаем на его запросы на его языке. Но не всегда читатель говорит на отраслевой терминологии.

Пример: мы писали про «остановку реактора» — это не совсем корректно с точки зрения профессиональной терминологии (правильно — «останов»), но понятно обывателю. За это нас подколол телеграм-канал «Злой атомщик», который следит за точностью формулировок в атомной теме, однако статья собрала трафик.

Авторы. Если автор не получает кайф от того, что делает, статьи получаются скучными. Когда он сам ищет информацию в музеях и архивах, общается с экспертами и получает от этого удовольствие, то пишет классно.

Видно различие между тем, кто писал под копирку, и тем, кто сам сходил, узнал что-то новое и делится этим с читателем. Получаются крутые и живые статьи.

Пример: мы писали про «остановку реактора» — это не совсем корректно с точки зрения профессиональной терминологии (правильно — «останов»), но понятно обывателю. За это нас подколол телеграм-канал «Злой атомщик», который следит за точностью формулировок в атомной теме, однако статья собрала трафик.

Авторы. Если автор не получает кайф от того, что делает, статьи получаются скучными. Когда он сам ищет информацию в музеях и архивах, общается с экспертами и получает от этого удовольствие, то пишет классно.

Видно различие между тем, кто писал под копирку, и тем, кто сам сходил, узнал что-то новое и делится этим с читателем. Получаются крутые и живые статьи.

Разработали рецепт работающего бренд-медиа

Забудьте про «ЦА 18−45» — сегментируйте аудиторию до конкретных ролевых моделей. Поймите, какие у нее боли и интересы.

Выходите в поле — наблюдайте, слушайте, фиксируйте детали.

Найдите незанятые точки интереса и сфокусируйтесь на полезности.

Пробуйте разные форматы: сторителлинг, SEO, инструкции.

Говорите на языке аудитории, а не отрасли.

Найдите авторов, которые получают удовольствие от работы, — это залог живого контента.

Хотите стать спикером?

ещё ПОчитать