Как выстроить устойчивую систему контента в B2B: опыт редакции Kaiten

Марина Лужецкая

редактор контент-направления Kaiten

Я расскажу, как мы выстраиваем устойчивую систему контента в B2B. Но, по моему мнению, этот опыт универсален для любого направления. Потому что мы обсудим: с чего начинается работа над контент-системой, какой подход к планированию контента стоит выбрать, что такое буфер и для чего он нужен, также затронем приоритизацию и сотрудничество с разными экспертами.

Содержание

Почему наш опыт будет интересен

- Мы выпускаем ежемесячно порядка 30 материалов на разных площадках. Это в основном лонгриды, часть из них — с комментариями внешних и внутренних экспертов.

- 60% трафика мы привлекаем именно за счет контент-каналов — через блог и через внешние площадки. У нас ежемесячно блог собирает больше 150 тысяч органических посетителей.

- Блог приносит прямую пользу бизнесу. Именно наши кейсы и ряд других статей привлекают многомиллионные сделки и крупные компании.

Как выглядит идеальная контент-система и как она работает на самом деле

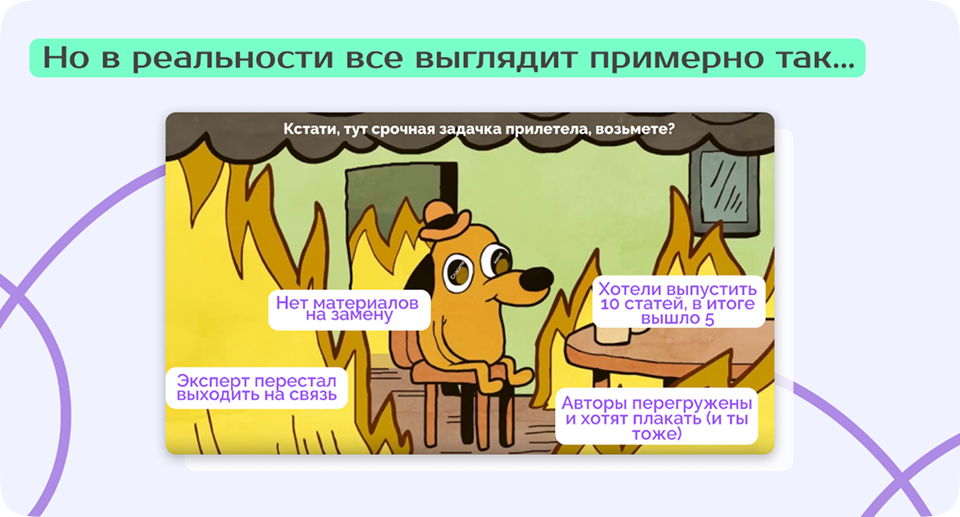

В идеальном мире работа над контентом складывается так: мы даем задачу автору, он классно пишет ее. Мы читаем, остаемся в полном восторге, сразу относим эксперту на вычитку. Он тоже поражен, насколько всё хорошо получилось, не дает никаких комментариев и исправлений, потому что всё идеально. Статья выходит в срок, и редактор, довольный и счастливый, думает, как всё замечательно и прекрасно.

Но в реальности получается, что: у нас не хватает каких-то материалов, эксперты не выходят на связь, авторы перегружены. Они хотят плакать, редактор тоже хочет плакать, потому что ему нужно решить все эти проблемы.

Но в реальности получается, что: у нас не хватает каких-то материалов, эксперты не выходят на связь, авторы перегружены. Они хотят плакать, редактор тоже хочет плакать, потому что ему нужно решить все эти проблемы.

И только на этом этапе, к сожалению, чаще всего возникает вопрос: что делать, как построить нормальную контент-стратегию? Я предлагаю такой план действий:

1. Строим годовую стратегию контента и собираем контент-план

Важно понимать, что контент-маркетинг не существует в вакууме, поэтому мы учитываем:

- Цели бизнеса: зачем компании контент и какими форматами этих целей можно достичь в этом году. Например, к нам приходит вышестоящий сотрудник, говорит о том, что нам нужно заработать 100 миллионов в этом году, и мы вместе думаем: а как можем помочь компании это сделать? Анализируем инструменты, придумываем форматы и уже исходя из этого планируем, что будем выпускать.

- Рынок B2B, боли и запросы целевой аудитории, что пишут конкуренты. Причем здесь тоже важно относиться с умом: что-то мы можем у них взять, а что-то мы категорически брать не будем.

После анализа собираем темник и определяем форматы/рубрики. Причем это не просто сборник SEO-тем, а инструмент реализации контент-стратегии, где написано, что, где и когда публикуется, к чему статья будет приурочена и кто, возможно, будет экспертом. А также важно сразу определиться, что примерно мы ожидаем от этой статьи, какую задачу мы ею закрываем. И чем раньше вы определитесь, какие материалы у вас выходят, тем проще будет понимать, что с ними можно в дальнейшем сделать, с какими экспертами написать. Это в будущем вам поможет избежать простоев.

Все свои исследования мы оформляем в презентацию с выводами и конкретными шагами. Как мы будем приходить к этой цели через контент, какими форматами будем добиваться выполнения всех этих задач. Благодаря такому первичному анализу становится сразу понятно, где наша точка, А и точка Б, как к ней прийти. Поэтому, если у вас в работе что-то не идет с процессами и вам приходится выдумывать, о чем писать, что сделать, как и зачем это выпускать, значит, проблему нужно искать еще на этапе контент-стратегии. Но также важно понимать, что это план на год, но мы относимся к нему гибко.

Все свои исследования мы оформляем в презентацию с выводами и конкретными шагами. Как мы будем приходить к этой цели через контент, какими форматами будем добиваться выполнения всех этих задач. Благодаря такому первичному анализу становится сразу понятно, где наша точка, А и точка Б, как к ней прийти. Поэтому, если у вас в работе что-то не идет с процессами и вам приходится выдумывать, о чем писать, что сделать, как и зачем это выпускать, значит, проблему нужно искать еще на этапе контент-стратегии. Но также важно понимать, что это план на год, но мы относимся к нему гибко.

2. Подбираем подходящий способ планирования для задач с контентом

Знаю, что многие обычно пытаются визуализировать свою работу в таблицах Excel, и круто, если хотя бы это есть. Это хороший инструмент на старте, особенно когда у вас немного людей. Вы можете там поместить все темы, которые были в контент-плане, можете отследить, кто пишет, когда дедлайн задачи, какой фактический срок исполнения, но часто этого бывает недостаточно.

Что не так с таблицами:

Все наверняка знакомы с пространством Kanban-доски, там просто перемещаются задачи по этапам. У нас есть очередь из статей, с ТЗ, со всей информацией, и эти карточки с задачами перемещаются по этапам.

Что не так с таблицами:

- Мало инструментов для отслеживания статуса задач. У вас не будет понимания, на каком этапе работа на самом деле сейчас происходит. Вам нужно тратить время на то, чтобы вникать в каждую статью, переспрашивать и ходить по личкам, спрашивать: «А что случилось, почему не написал?» Это будет лишняя трата времени, и это мешает выстроить полноценную систему.

- Нет информации о загруженности авторов и редакции в целом. Вы видите поверхностно, что, например, Петя пишет пять статей, а Аня две статьи, значит, нужно загрузить больше Аню. Но в этот момент мы не учитываем, что у Ани могут быть какие-то особенные сложные статьи или у нее работа с экспертами, и она ходит на интервью. Нет полноценной картины по задачам.

- Нет возможности прикрепить всю информацию по задаче и ее дополнительно прокомментировать. Всегда лучше сразу пообщаться внутри и обсудить какие-то ключевые моменты. Поэтому у нас вся работа происходит в Kaiten, мы работаем по Kanban-методу.

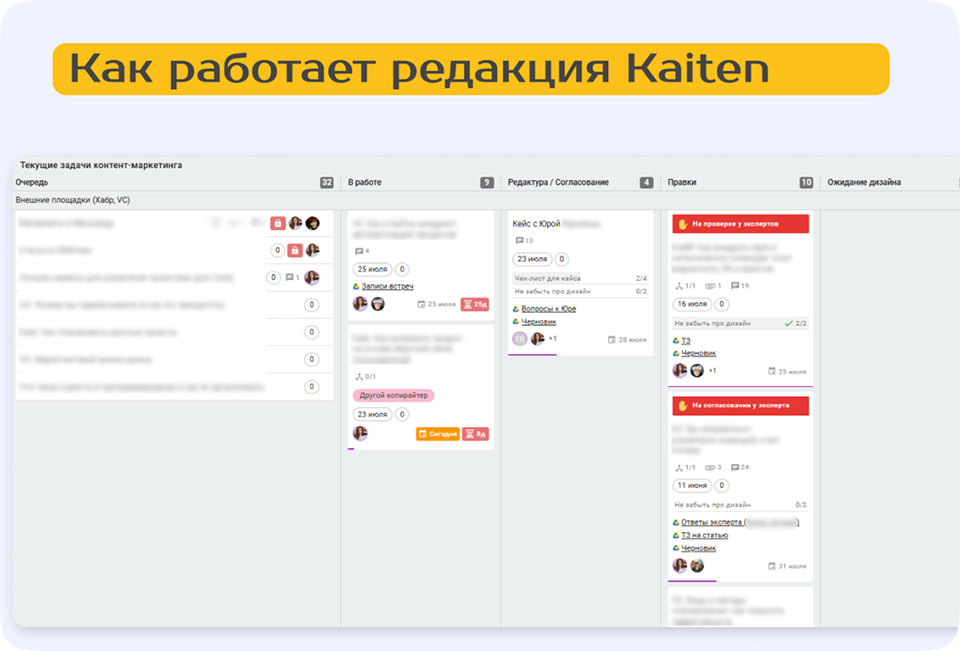

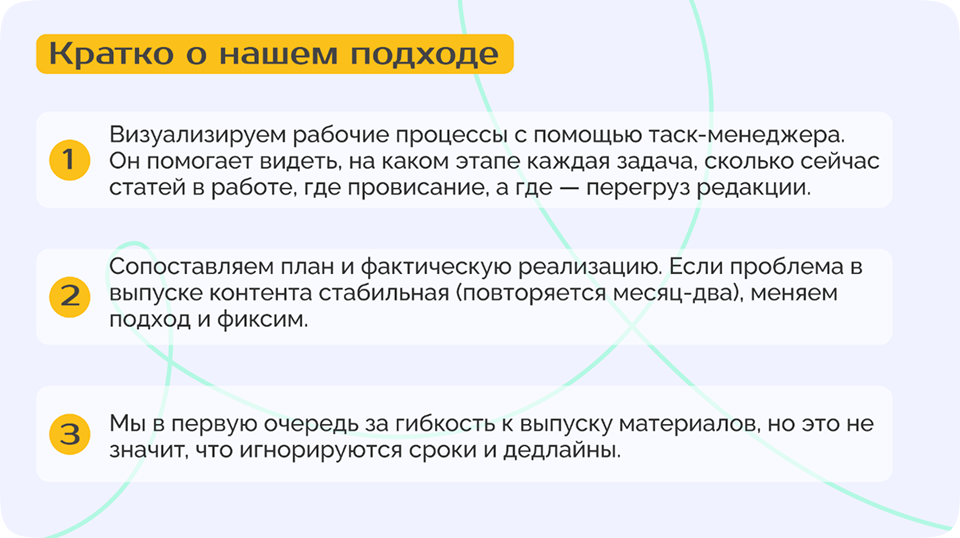

Все наверняка знакомы с пространством Kanban-доски, там просто перемещаются задачи по этапам. У нас есть очередь из статей, с ТЗ, со всей информацией, и эти карточки с задачами перемещаются по этапам.

Благодаря этому мы видим, что происходит в компании, в редакции. Причем отдельное пространство у нас есть также и для внешних площадок. Можно зайти в карточку, и там будет вся информация о задаче и процессе: указаны участники, ответственные, авторы, сроки, метки. В метках удобно, например, указать сайт для публикации — Хабр, vc.ru или что-то еще. Благодаря этому можно понять соотношение материалов на каждой из площадок.

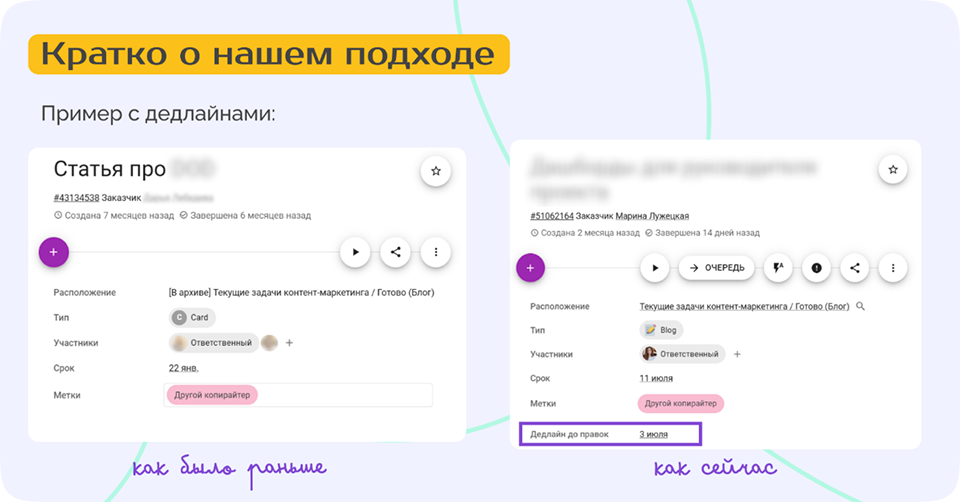

Если у нас возникает какая-то проблема в выпуске контента и она повторяется регулярно, это не какой-то единичный момент, то мы просто меняем подход. Например, так у нас было с дедлайнами. Раньше у нас в карточке был указан один общий срок для редактора и для автора. Но позже мы поняли, что их нужно разделить. Ведь пока редактор проверит статью, потом внесут все правки, подготовят обложку — на это всё уходит время. Теперь авторы ориентируются именно на графу «Дедлайн до правок».

Если у нас возникает какая-то проблема в выпуске контента и она повторяется регулярно, это не какой-то единичный момент, то мы просто меняем подход. Например, так у нас было с дедлайнами. Раньше у нас в карточке был указан один общий срок для редактора и для автора. Но позже мы поняли, что их нужно разделить. Ведь пока редактор проверит статью, потом внесут все правки, подготовят обложку — на это всё уходит время. Теперь авторы ориентируются именно на графу «Дедлайн до правок».

Удобно, что рядом есть возможность оставить комментарий, — это чат, где можно сразу обсудить вопросы по задаче. Не нужно переключаться в Телеграм, искать контакт, вводить человека в контекст — это очень удобно.

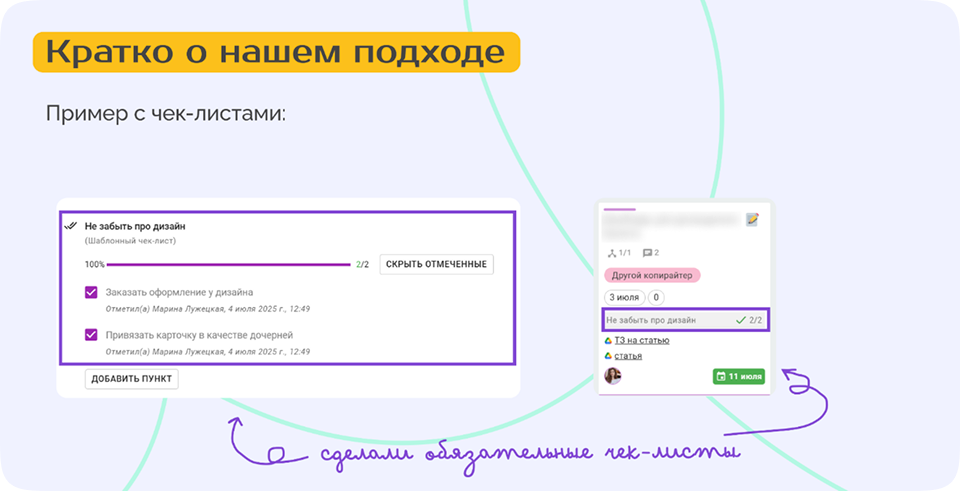

Также у нас в редакции есть чек-листы. Это очень удобно, если мы говорим про дизайн или про задачу, которую нужно разбить на несколько этапов. Получается, что задача не двигается, пока чек-лист не выполнен. Например, если забыли заказать дизайн, то эту карточку невозможно будет перевести дальше по этапу. Такая опция позволяет качественно выстраивать и поддерживать систему: минимум микроменеджмента, и при этом ничего не ломается, процессы настроены, команда работает самостоятельно.

3. Оставляем буфера при планировании

Чтобы контент-система в В2 В была устойчивой, нужно планировать непредвиденное. В каждом месячном плане у нас есть слоты — резервные места для материалов-пустышек. Например, нам нужно написать 20 статей. Мы берем все эти 20 статей, составляем свой большой контент-план.

Он выглядит красиво, но на практике это хорошо только на картинке. В реальности это приводит к тому, что сроки сдвигаются, потому что всё накладывается друг на друга по разным причинам: автор заболел, эксперт отказался отвечать и так далее. Так появляются несоответствия контент-плану. Нужно помнить, что это жизнь и это нормально. Просто для того, чтобы таких ситуаций было меньше, надо оставлять резервные места для времени, слоты-пустышки. То есть вы планируете условно, что у вас будет 20 материалов, для 18 прописываете тему, когда что выходит, и оставляете два слота без тем. Они понадобятся, когда у вас что-то внезапно появится, но вы будете к этому готовы, потому что планировали непредвиденное. Так у вас создается временной резерв и резерв по силам.

Поэтому я считаю, что такое буферное планирование должно занимать хотя бы 20% контент-плана. Некоторые могут сказать: если ничего не написали в этом месяце срочного, то, значит, 20% тем не использовано. Но в этом на самом деле нет ничего страшного. По моему опыту и опыту моих коллег, лучше сделать так, потому что всегда приходит условный маркетинг и говорит: «А давайте что-нибудь прикольное сделаем?» — и вы к этому прикольному готовы.

Поэтому я считаю, что такое буферное планирование должно занимать хотя бы 20% контент-плана. Некоторые могут сказать: если ничего не написали в этом месяце срочного, то, значит, 20% тем не использовано. Но в этом на самом деле нет ничего страшного. По моему опыту и опыту моих коллег, лучше сделать так, потому что всегда приходит условный маркетинг и говорит: «А давайте что-нибудь прикольное сделаем?» — и вы к этому прикольному готовы.

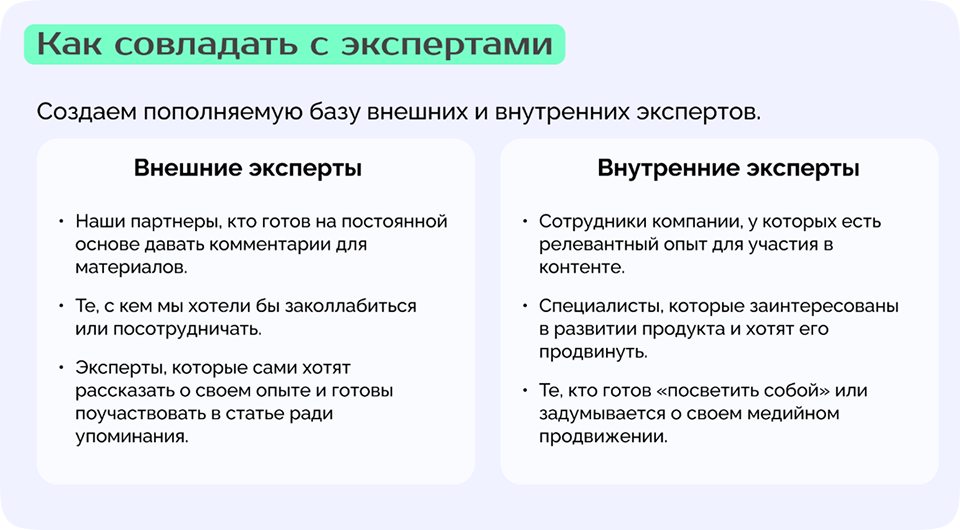

4. Стараемся совладать с экспертами

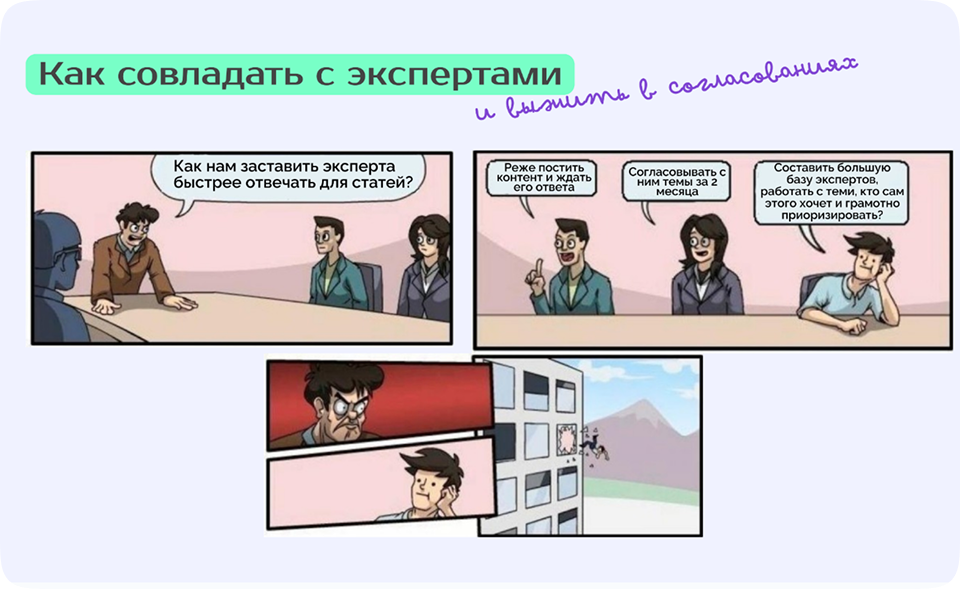

Я считаю, что с экспертами сложно работать, просто потому что они люди, у них есть свое время. И нужно это понимать, поэтому мы тоже стараемся закладывать разные форс-мажоры, чтобы процессы проходили проще.

Внешние эксперты

У нас есть пополняемая база внешних и внутренних экспертов. Но когда вы ищете экспертов, то можно еще вспомнить про партнеров. У нас, например, есть ребята из компаний, которые не связаны с нашей темой напрямую. Они рассказывают тоже про Agile, про планирование, про то, как приходить к каким-то устойчивым системам, но при этом они не продвигают никакой продукт, никакого таскменеджера и так далее.

Мы с ними запартнерились, они дают нам комментарии на постоянной основе. Это очень круто, потому что они сами этого хотят ради упоминания, ради обмена аудиторией. Получается такой взаимовыгодный коллаб.

Бывает такое, что просто классный автор ведет телеграм-канал, у него активная аудитория, и самое простое, что мы можем сделать, — это вместе написать хорошую статью, предложить список тем ребятам, с которыми бы хотели заколлабиться.

Также у нас есть эксперты, которые не из нашей компании, но они всегда рады писать для нас какие-то статьи. У нас с ними два варианта сотрудничества:

Об этом нужно договориться заранее. У нас есть несколько ребят, которые хотят высказаться у нас на площадке, и мы им эту возможность даем, потому что они будут быстрее готовы давать информацию, чем кто-то еще, они в этом заинтересованы.

Мы с ними запартнерились, они дают нам комментарии на постоянной основе. Это очень круто, потому что они сами этого хотят ради упоминания, ради обмена аудиторией. Получается такой взаимовыгодный коллаб.

Бывает такое, что просто классный автор ведет телеграм-канал, у него активная аудитория, и самое простое, что мы можем сделать, — это вместе написать хорошую статью, предложить список тем ребятам, с которыми бы хотели заколлабиться.

Также у нас есть эксперты, которые не из нашей компании, но они всегда рады писать для нас какие-то статьи. У нас с ними два варианта сотрудничества:

- бесплатно, за упоминание;

- комментарий за оплату.

Об этом нужно договориться заранее. У нас есть несколько ребят, которые хотят высказаться у нас на площадке, и мы им эту возможность даем, потому что они будут быстрее готовы давать информацию, чем кто-то еще, они в этом заинтересованы.

Внутренние эксперты

Про внутренних экспертов более-менее всё понятно. Но я бы отметила такой момент, что в любой компании среди экспертов есть ребята, которые хотят быть звездочками. Они хотят, чтобы на них посмотрели, готовы медийно продвигаться. И таким сотрудникам нужно давать эту возможность, в том числе через материал это делать. Они готовы быстро выдавать информацию, несмотря на свою загруженность на работе. Важно таких звездочек примечать.

Можно даже сделать опрос в компании, кто хочет участвовать в продвижении личного бренда с помощью статей. Допустим, вы предложите какие-то темы, а они дадут комментарий или сами напишут. Это тоже можно добавить себе при планировании контент-плана.

Можно даже сделать опрос в компании, кто хочет участвовать в продвижении личного бренда с помощью статей. Допустим, вы предложите какие-то темы, а они дадут комментарий или сами напишут. Это тоже можно добавить себе при планировании контент-плана.

Как эффективно найти эксперта:

- Ведем реестр по темам. Для этого добавляем контакты всех просто знакомых, ребят, которые могут подойти, у которых есть экспертиза. Это могут быть коллеги из других компаний или люди, с которыми мы встречаемся на конференциях.

- На этапе контент-плана сразу определяем, к каким экспертам можем обратиться за комментарием. Никогда это не должен быть один эксперт, даже не два, а лучше три-четыре.

- Чем больше потенциальных экспертов, тем лучше. Потому что, если даже все пять человек внезапно захотят ответить и смогут это сделать, у вас будет интересная разнообразная статья с, возможно, разными мнениями. А если ответит один из пяти, то будет хотя бы один. Но чаще всего бывает, что соглашаются многие, а в процессе выяснится, что кто-то слишком занят или, наоборот, уехал в отпуск. Из-за этого вы не можете выпустить статью. Сидеть и ждать эксперта — ошибка. Поэтому всегда закладывайте несколько спикеров на материал.

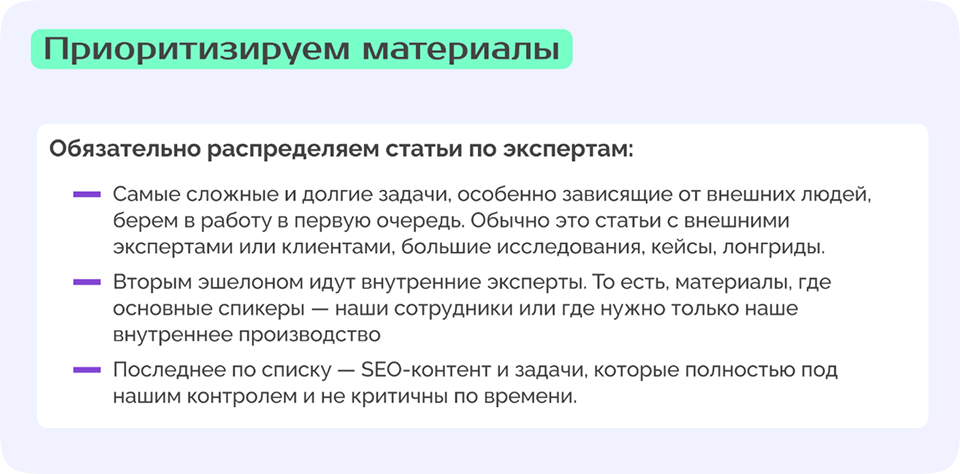

Приоритизация материалов

Я говорю не с точки зрения задач по маркетингу, кейсам и так далее, а в ракурсе производственных процессов над контентом. Например, мы всегда распределяем статьи по экспертам: внешние и внутренние. Внешние всегда будут отвечать и согласовывать материалы больше по времени, чем внутренние. Это тоже важно учитывать.

Как мы выстроили процессы в Kaiten

У нас в компании работает такая система:

- Мы используем смешанную модель: часть материалов делаем внутренней командой, часть отдаем внешним авторам. У нас есть внутренняя редакция, у нас есть внешние копирайтеры, у нас есть агентство. Это примерно 50% — штатные силы, 30% — фрилансеры, 20% — агентство.

- Диверсификация сил помогает понять, куда нужно направить внимание. Гораздо проще распределить авторов по конкретным задачам и знать, кто за что отвечает.

- Самые сложные темы всегда забирают штатные авторы. Обычно это материалы, которые требуют работы с экспертами, проведения интервью, глубокого погружения в продукт. Остальное распределяется между фрилансерами и агентством.

Хотите стать спикером?

ещё ПОчитать